Воспоминания сотрудников кафедры ко Дню Победы в ВОВ

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники кафедры госпитальной терапии лечебного факультета рассказывают о своих близких людях, которые внесли значительный вклад в защиту Родины, проявив мужество и героизм на фронте и в тылу, обеспечивая армию всем необходимым. Воспоминания становятся важной частью подготовки к празднованию Дня Победы, подчеркивают значимость памяти о тех, кто боролся за мирное небо над головой.

Рассказ доцента кафедры госпитальной терапии, к.м.н. Марковой Анны Александровны.

Моего дедушку звали Масляков Василий Тимофеевич. Родился он 22 февраля 1922 года в селе Александров Гай Новоузенского района Нижне-Волжского края в семье крестьян. 21 августа 1940 года окончил Александрово-Гайскую среднюю школу и поступил в физкультурное училище в г. Слуцке, но проучился там недолго… 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Его боевой путь начинался в 165-й стрелковой дивизии, которая была сформирована в декабре 1941 года в г. Кургане, а в мае 1942 г. была переброшена под Ленинград для прорыва окружения.

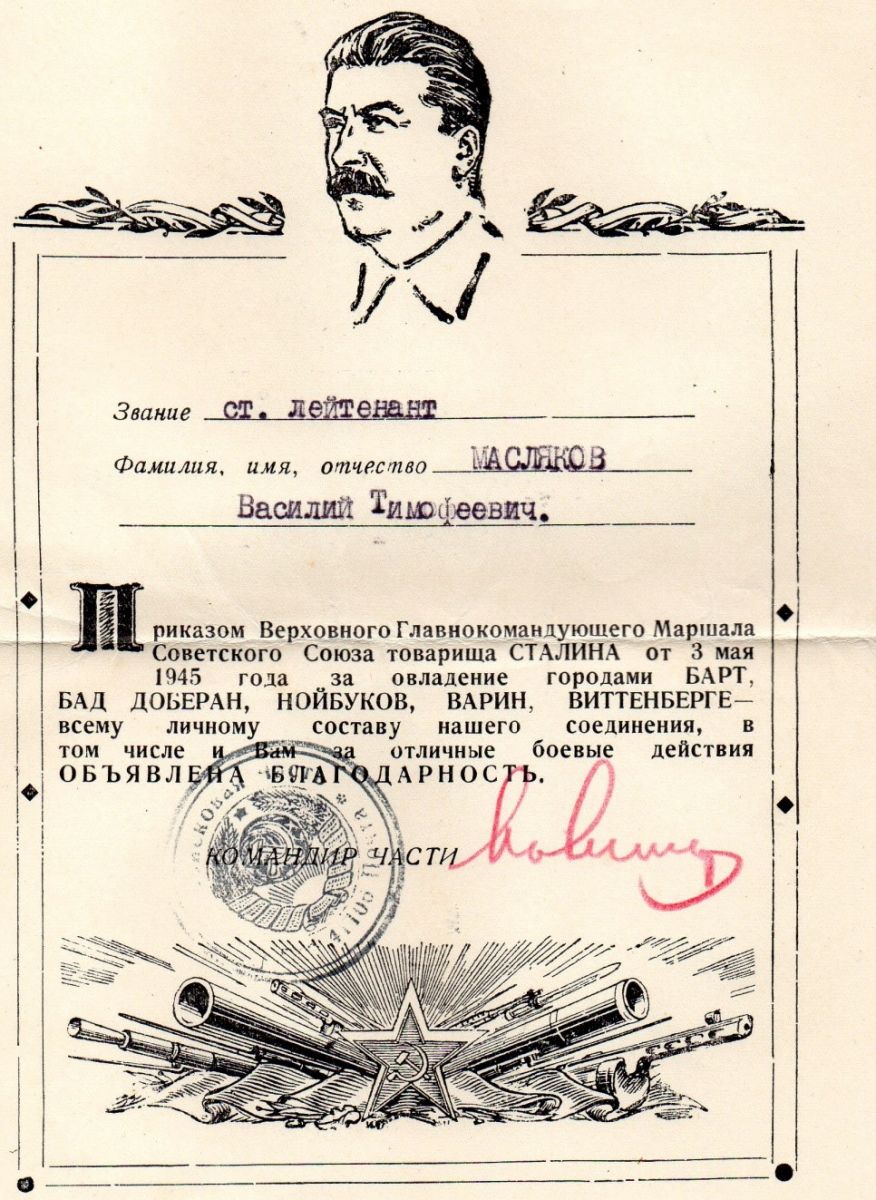

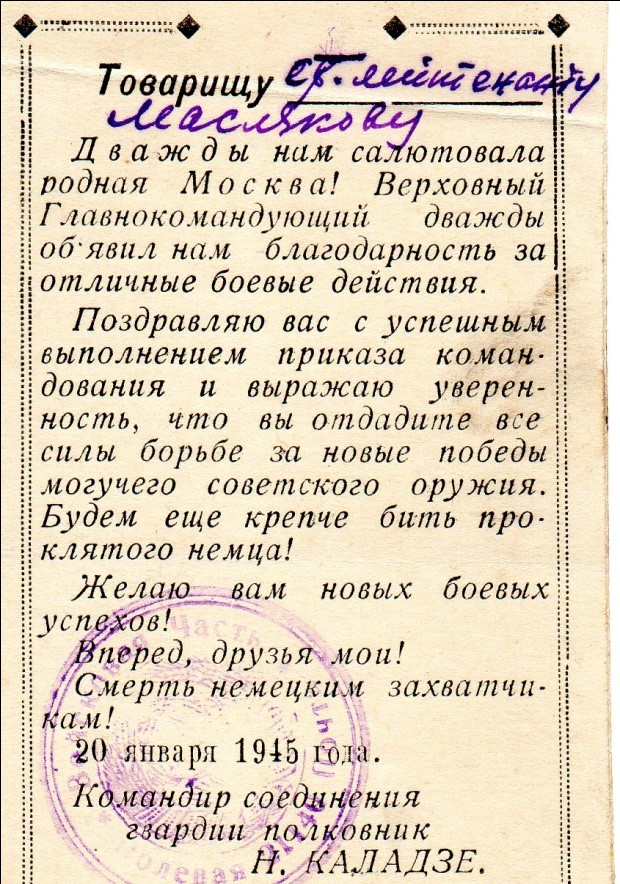

Начались тяжелые затяжные бои с фашистами, которые рвались к Ленинграду. Моего дедушку, как грамотного молодого бойца, посылают на курсы шифровальщиков. Успешно окончив курсы, он в звании лейтенанта попадает в штаб дивизии, где и служит в качестве шифровальщика до конца войны. Это была напряженная работа – в любое время дня и ночи нужно было шифровать приказы и донесения, чтобы враг не смог узнать о планах нашего командования. Зачастую все штабные работники выходили на передовую, чтобы отбить яростные атаки гитлеровцев. Во время одного из артобстрелов противника дедушка был контужен, но остался в строю, чтобы вместе с товарищами защищать родную землю. С боями и большими потерями 165-я стрелковая дивизия продвигалась на Запад: в составе Ленинградского фронта (1942г.), Волховского фронта (1942-43гг.), 2-го Прибалтийского фронта (1943-44гг.), 1-го Белорусского фронта и 2-го Белорусского фронта (1944-45гг.). Особенно дивизия отличилась при освобождении г. Седлец, перерезав шоссе Варшава-Брест, а также участвовала в освобождении Варшавы.

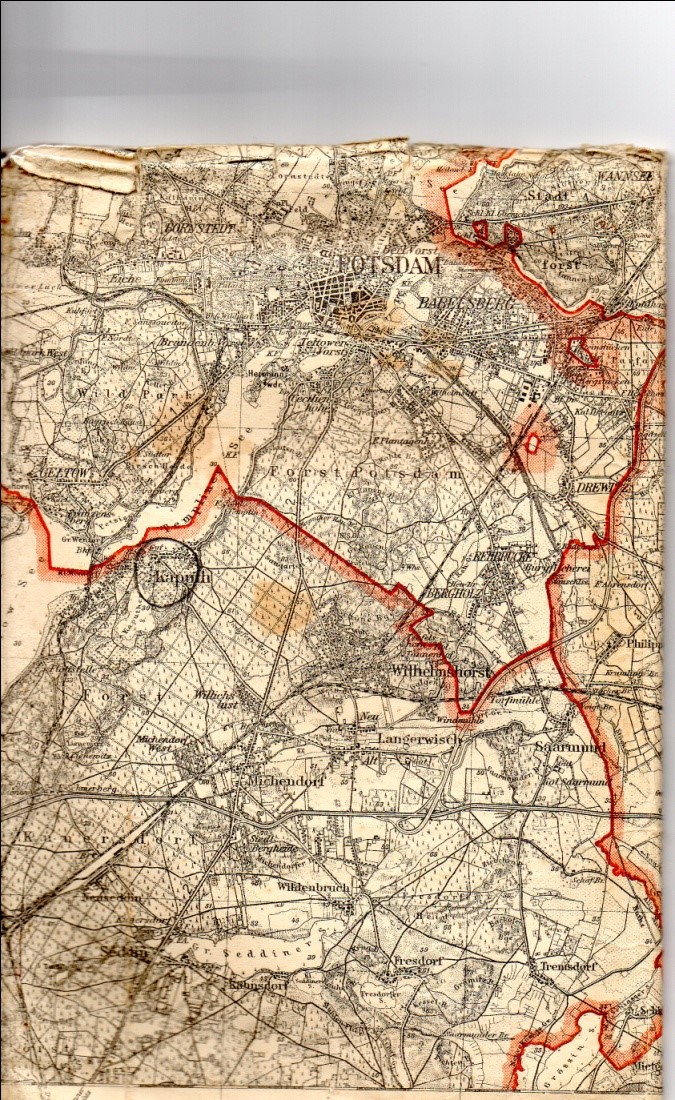

С января 1944 года по май 1945 года командиром дивизии был гвардии полковник Каладзе Николай Иванович. Именно в это время дивизия получила почетное наименование «Седлецкая» и была награждена орденом Красного знамени и орденом Кутузова. Расформирована в июне 1946 года. Дедушка также до 1946 г. продолжал службу в резерве офицерского состава в местечке Капут недалеко от г. Потсдам. Сохранилась карта, на которой он карандашом обвел город Капут, в котором жил и работал еще год после войны.

Побывал он и в поверженном Берлине, у здания рейхстага. К этому времени он уже имел звание капитана и несколько заслуженных наград: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II-ой степени, медали «За освобождение Варшавы» и «За победу над Германией в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.» и другие.

В 1947 году дедушка вернулся в родной город. Женился, работал фотографом и воспитывал четверых детей. Любимым увлечением его была рыбалка. Огромное удовольствие и отдохновение получал он, сидя с удочкой на берегу Большого Узеня...и эту необыкновенную любовь к созерцанию природы передал он своим детям и внукам как будто по наследству.

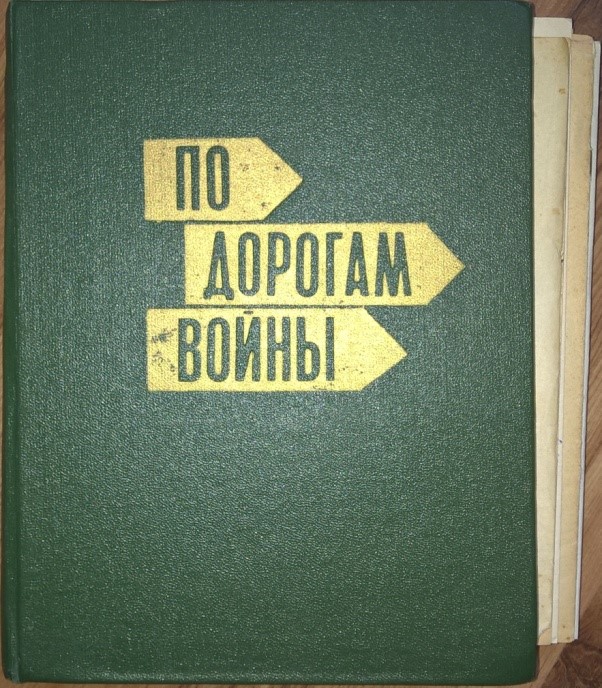

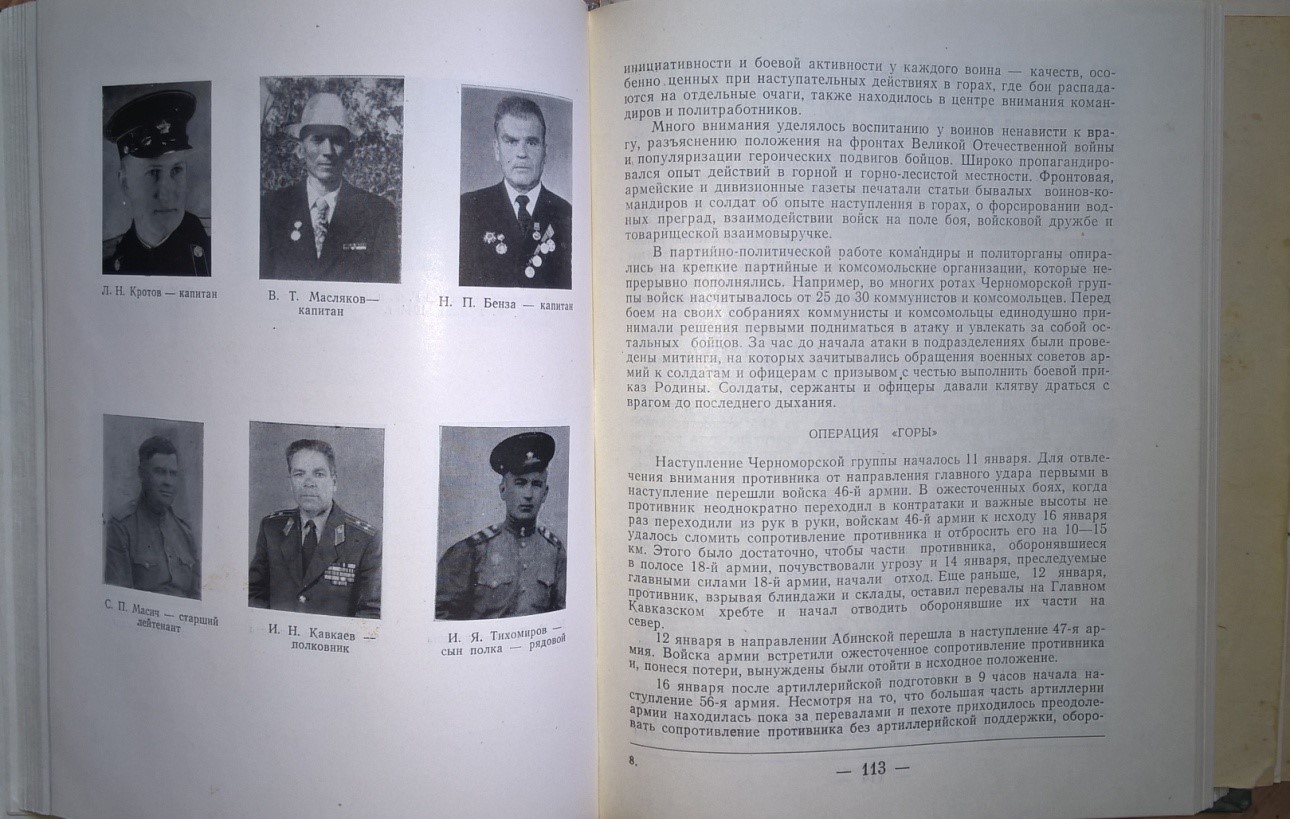

В нашей семье сохранилась книга, посвященная 35-летию Победы в Великой Отечественной войне, написанная генерал-майором Каладзе Н.И., и подписанная им, в которой есть фотография и упоминание о капитане Маслякове, моем дедушке.

Я очень гожусь тем, что в нашей семье был человек, который вместе с миллионами других советских солдат, дали возможность нам и нашим детям жить на родной земле. Низкий поклон всем бойцам и вечная память!

Маркова А.А.

Рассказ ассистента кафедры госпитальной терапии Гафуровой Лейлы Рустемовны.

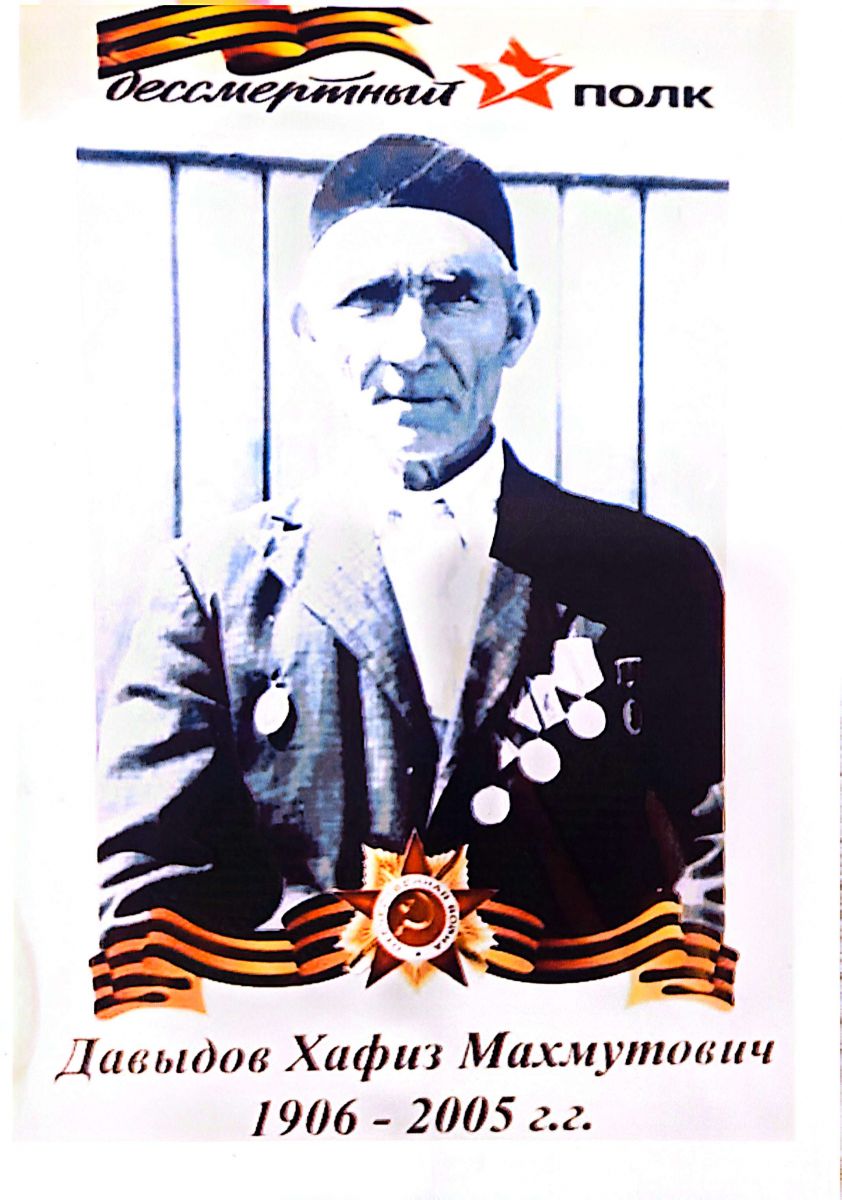

Мой прадед, Давыдов Хафиз Махмутович, родился 11 марта 1906г. Всю свою жизнь проработал кузнецом. В сентябре 1941г пошел на войну добровольцем. Воевал на Ленинградском фронте. После снятия блокады воевал на Карельском фронте, где и закончил войну.

За храбрость и мужество награжден медалью за «Отвагу», за «Оборону Ленинграда», за «Победу над Германией», орденом «Отечественной войны II степени». Трижды был ранен. После лечения в госпиталях опять возвращался на фронт.

После окончания войны до 1946г работал кузнецом на заводе «Большевик» в Ленинграде, потом вернулся в свое родное село в кузницу, откуда ушел на фронт, и продолжал работать до 68 лет. В 1974г ушел на заслуженный отдых. За хорошую работу награжден многими правительственными наградами. У него было 7 детей, 18 внуков, 36 правнуков.

Умер в августе 2005г в возрасте 99 лет, полгода не дожив до своего столетия.

Гафурова Л.Р.

Рассказ доцента кафедры госпитальной терапии, к.м.н., Волошиновой Елены Викторовны.

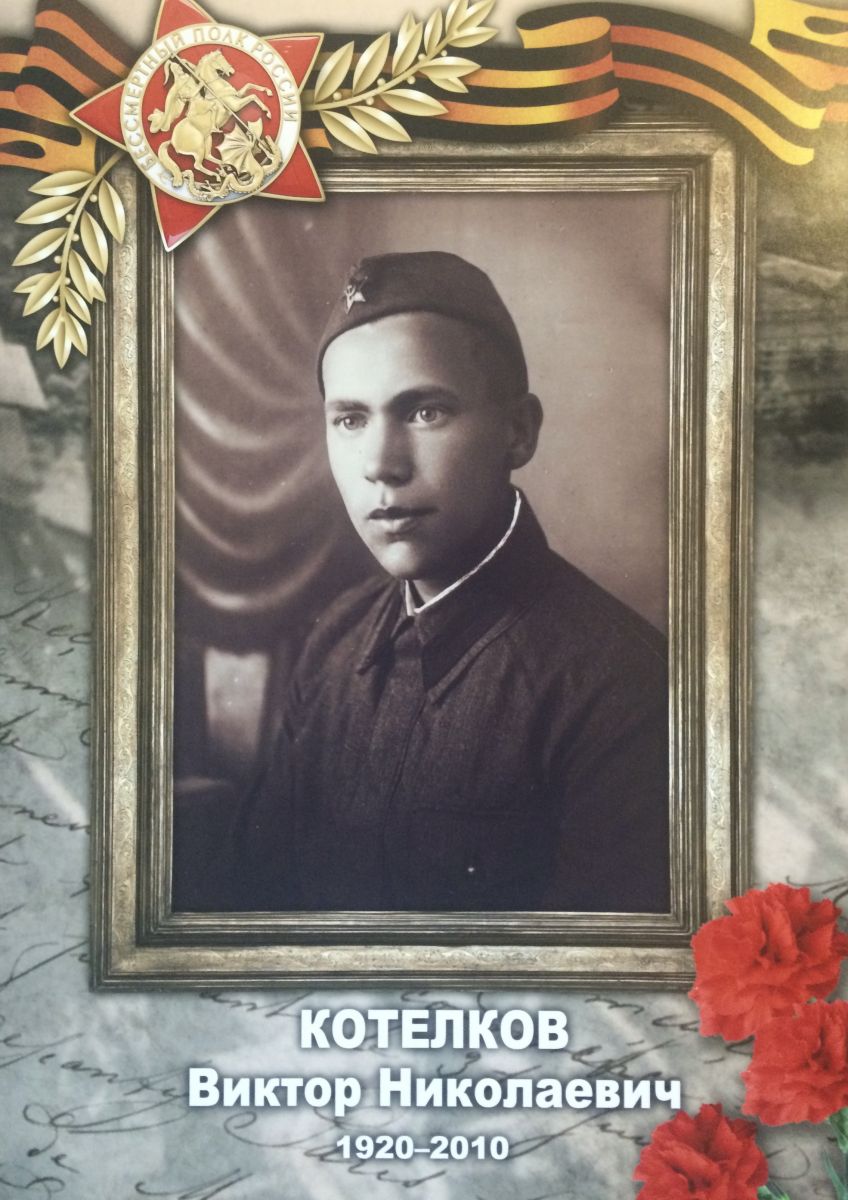

Мой отец, Котелков Виктор Николаевич, родился 14.09. 1920 г. в селе Черкасском Саратовской области. Вскоре семья переехала в г. Саратов в связи с поступлением на учебу в Саратовский сельскохозяйственный институт отца Виктора Николаевича – Котелкова Николая Зотовича, будущего профессора этого института, доктора химических наук. В 1940 г. В.Н. Котелков, будучи студентом 1-го курс физического факультета Московского государственного университета, был призван на действительную службу в ряды Красной Армии. К началу Великой Отечественной войны мой отец служил на территории Западной Украины и в чине ефрейтора на западной границе нашей страны встретил первые залпы войны. Пехотная часть, в которой служил Виктор Николаевич, героически сражалась во время отступления наших войск, но в сентябре 1941 г. попала в окружение и В. Н. Котелков с тяжелой контузией оказался в немецком плену. До 1945 г. находился в лагере для военнопленных на территории оккупированной нацистами Норвегии, где тяжело заболел туберкулезом. В марте 1945г. за отказ вступить в армию генерала Власова, он был переведен в штрафной лагерь, который находился на барже в Северном море. Только освобождение союзниками - американцами -спасло его от неминуемой гибели. После освобождения Виктор Николаевич продолжил службу в рядах Красной Армии и был комиссован по состоянию здоровья в связи с открытой формой туберкулеза легких.

Проявив необыкновенное мужество и волю, В.Н. Котелков, продолжая лечиться, уже в сентябре 1946 г. поступил на физический факультет СГУ. После окончания университета работал ассистентом, старшим преподавателем, а после защиты диссертации - доцентом кафедры физики твердого тела.

Волошинова Е.В.

Рассказ ассистента кафедры госпитальной терапии, к.м.н. Оксеньчук Александры Николаевны.

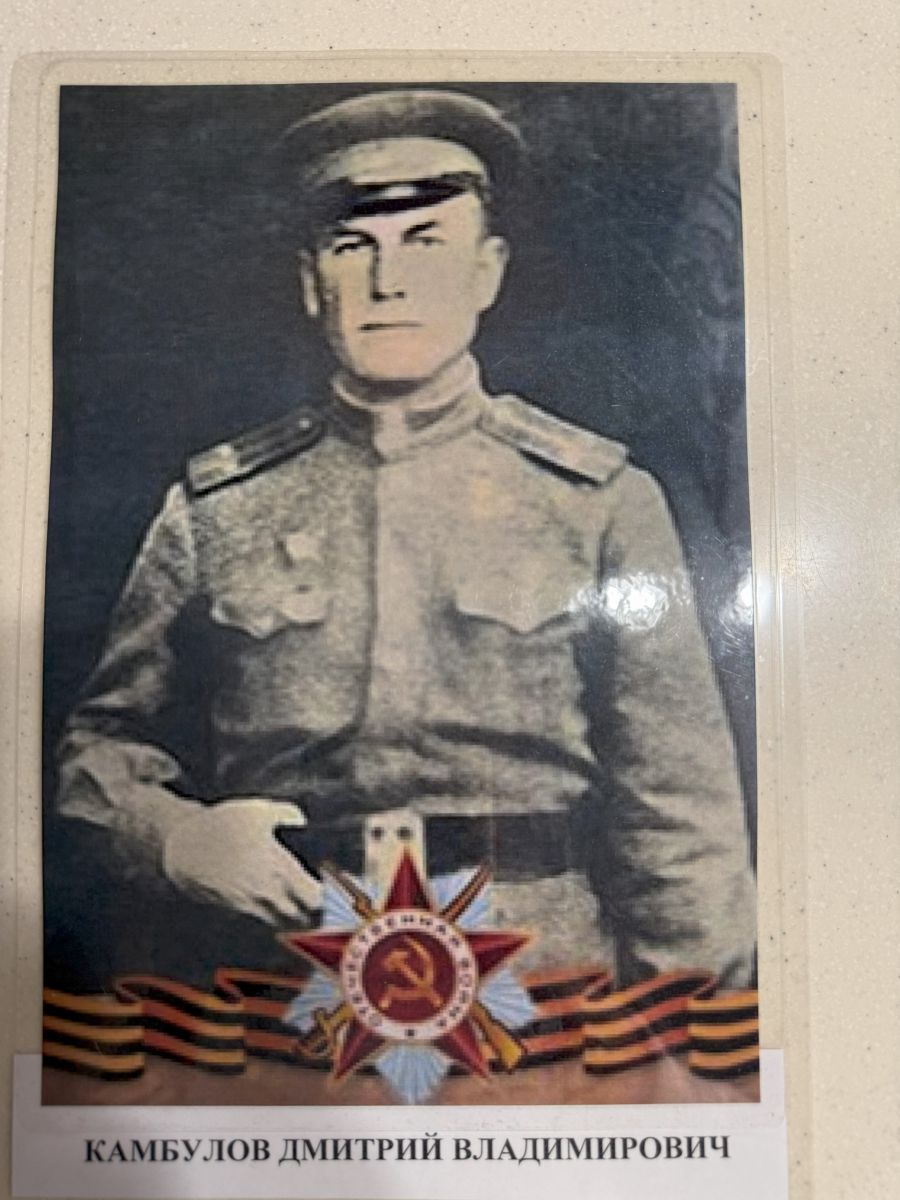

Камбулов Дмитрий Владимирович

Дата рождения: 1914 год

Место рождения: Ростовская область Каменский район Муравьевский сельский совет

Дата призыва: 08.1941 г.

Воинское звание: лейтенант

Наименование награды: Орден Красной Звезды

В бою за высоту 104,5 командир 8-й стрелковой роты Камбулов поднял свою роту в атаку и с криком «Ура»ворвался в траншеи первой линии вражеской обороны, уничтожив до 30 немецких солдат рота овладела траншеями, захватив 5 человек пленными и ценные документы. Развивая успех рота стремительным броском овладела второй линией вражеских окопов. Перед высотой 110,0 враг предпринял контратаку при поддержке 10 танков рота Камбулова отсекла пехоту от танков, в результате чего вражеская атака успеха не имела. Перейдя в контрнаступление рота выбила немцев из сильно укрепленного рубежно-противотанкового рва- уничтожив около взвода гитлеровцев. В этом бою лейтенант Камбулов был тяжело ранен. За проявленную доблесть и мужество Камбулов удостоен правительственной награды ордена Красная Звезда.

Оксеньчук А.Н.

Рассказ доцента кафедры госпитальной терапии, к.м.н. Долишней Гульнары Раисовны.

Алмаев Хабуш Юнусович родился в 1912 году. До войны закончил Астраханский педагогический техникум. Во время Великой Отечественной войны был старшиной пулемётной роты. Проявил себя как опытный, старательный, дисциплинированный и храбрый старшина. Пользовался высоким авторитетом среди подчинённых. Всегда без задержки – в срок и полностью - доставлял боеприпасы и продукты питания на передний край во время тяжёлых боёв. Проявил мужество при форсировании р. Висла, р. Одер, когда под сильным огнём противника на своих плечах доставлял патроны и боеприпасы и тем помог отразить контратаку превосходящих сил противника, успешному продвижению роты вперёд. Прошёл всю войну, был ранен два раза, награждён орденом Красной Звезды, медалью «За Отвагу». Умер в 1953 году, в возрасте 41 года.

Яловой Юрий Константинович родился в 1925 году. Для того чтобы попасть на фронт прибавил себе возраст. Во время Великой Отечественной войны служил в батальонной и полковой разведке. Во время боевых действий на западном берегу р. Дунай 5 раз ходил в разведку и приносил ценные сведения. В один из выходов на разведку встретил группу противника, вступил с ними в перестрелку, 5 уничтожил, 3 взял в плен. Здесь он был ранен, но продолжал мужественно участвовать в наступательных действиях полка. Трижды награждён медалью «За Отвагу». Умер в 1987 году в возрасте 62 лет.

Долишняя Г.Р.

Рассказ доцента кафедры госпитальной терапии, к.м.н. Пономаревой Елены Юрьевны.

Вдовина Нина Трофимовна, 1918 гр, труженик тыла. Вдовин Владимир Михайлович, 1914 гр, полковник Советской Армии, в 1941 году - ополченец Кировского завода, участник боёв за Ленинград.

Пономарева Е.Ю.

Рассказ доцента кафедры госпитальной терапии, к.м.н. Сажновой Светланы Игоревны.

Свитнева Валентина Николаевна, 1929 г. рождения, труженица тыла. В годы Великой Отечественной войны училась в школе, работала в колхозе, ухаживала за ранеными в городе Аткарск. Имеет награды за доблестный труд в годы ВОВ.

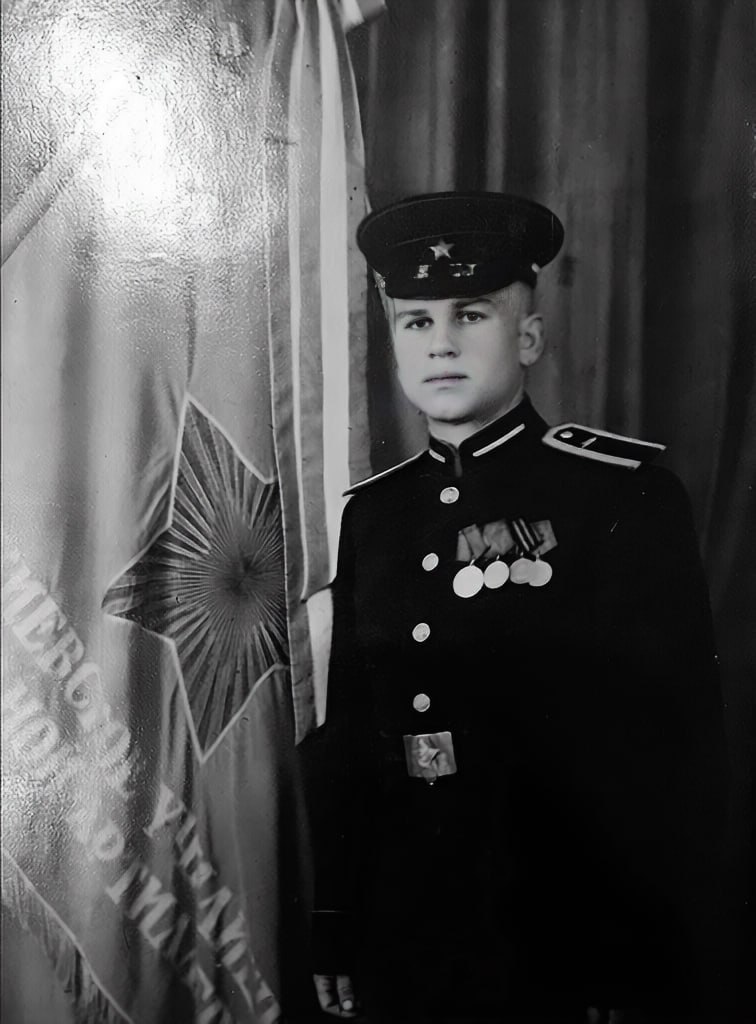

Ларина Валентина Ивановна (1921-2003 гг.), в 1942 году, студенткой 4 курса Куйбышевского медицинского института ушла на фронт в качестве врача. Участница Сталинградской битвы. В составе Донского, Брянского, Белорусского фронтов дошла до Польши. День Победы встретила в г. Вроцлав. Награждена орденом «Красной звезды», орденом «Великой Отечественной войны», медалями.

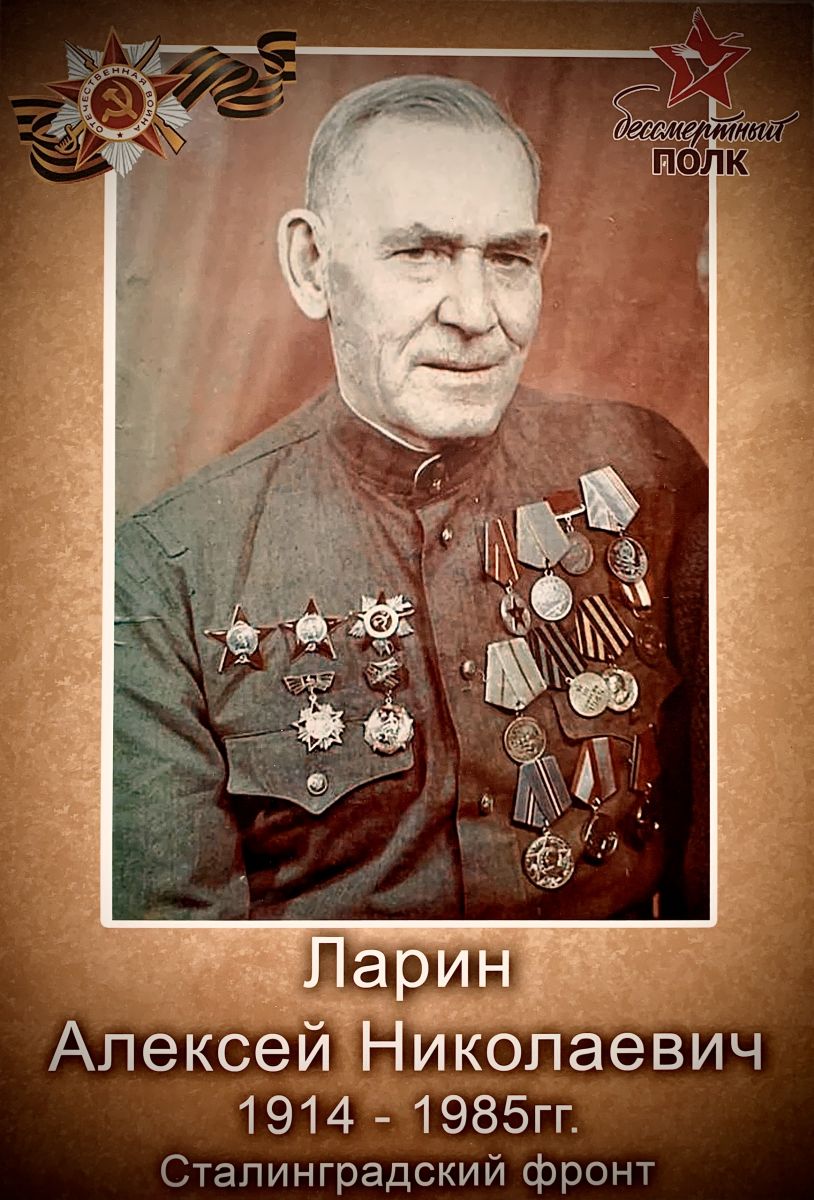

Ларин Алексей Николаевич (1914-1985 гг.), воевал в составе Сталинградского фронта. Завершил войну в г. Кёнингсберг. Награжден орденом «Красной звезды», орденом «Великой Отечественной войны», медалями.

Сажнова С.И.

Рассказ ассистента кафедры госпитальной терапии Юпатовой Марии Игоревны.

Мой прадед, Трушин Михаил Михайлович, 1909-20.02.1988. Ветеран Великой Отечественной Войны, был рядовым, освобождал Беларуссию.

Мой прадед, Иван Михайлович Архипов 1906-23.01.1991. Трудился в тылу механиком, в одиночку обеспечивал работу колхозной техники в любое время года.

Юпатова М.И.

Рассказ о Лидии Сергеевне Юдановой

(заведовала кафедрой госпитальной терапии с 1975 - 1995 гг, д.м.н., профессор, "Заслуженный Врач Российской Федерации"). Труженица тыла.

Сентябрь 1941 года. Стояли сильные холода. Школа, где проходили занятия, не отапливалась, в классе сидели в шубах, шапках, писали в варежках. Вскоре пятнадцатилетних ребят вызвали в Кировский райком ВЛКСМ и сказали, что их руки нужны на заводах. Все с радостью согласились оставить учебу. Лида получила путевку на завод №702, который должен был быть вскоре пущен. Это был бывший Ленинградский завод „Красный треугольник“, в мирное время завод резино-технических изделий, ставший в войну номерным. Пятнадцатилетняя девочка стала работать токарем. Нужно было делать конусные пробки, от которых зависела маневренность самолета, „послушность“ мотора в воздухе. Требовались большая точность и аккуратность, хорошее зрение, навык работы с маленькими плоскогубцами. Вчерашние школьницы успешно справлялись с этой работой, образовав первую на заводе комсомольско-молодежную бригаду, а Лида стала ее бригадиром.

К зиме 1943-го года Лида работала уже сменным мастером. После побед Красной Армии под Сталинградом и на Курской дуге поступила без отрыва от работы в 9-й класс заочной школы. Закончила 10-й класс с золотой медалью, что было неслыханным делом среди учащихся школ рабочей молодежи.

В августе 1945-го года Лидия Сергеевна без экзаменов, как золотая медалистка, поступила в Саратовский медицинский институт. Училась на одни пятерки. Уже с 3-го курса стала заниматься в научном студенческом кружке на кафедре патологической анатомии, а с 5-го курса -- при кафедре госпитальной терапии лечебного факультета, куда ее „переманил“ проф. Л. С. Шварц, заметивший на сессиях СНО эту необыкновенно одаренную студентку. С 4-го курса Лидия Сергеевна -- Сталинский стипендиат, староста 2-го потока лечебного факультета.

В 1951 году она окончила институт с „красным“ дипломом и мечтала о клинической ординатуре. В анкете оканчивающего Саратовский Государственный медицинский институт в 1951-м году в графе „где желает работать“ написала: ординатура при терапевтической клинике; куда пошлют по специальности „терапевт“.

Лидия Сергеевна успешно защитила в 1962-м году кандидатскую диссертацию. В 1966-м г. Лидия Сергеевна стала доцентом кафедры, заведующей учебной частью, продолжая работать над докторской диссертацией, которую с успехом защитила в 1972 г. В декабре 1975-го г. по конкурсу на заведование кафедрой была избрана Лидия Сергеевна Юданова, которую и возглавляла в течение 20 лет.

Продолжала работу на кафедре до 90 - летнего возраста. До настоящего времени интересуется работой кафедры и поддерживает на профессиональном пути своих коллег.

Лидия Сергеевна награждена медалью «За победу над Германией».

Ссылки на статьи о роли сотрудников Саратовского медицинского университета в годы войны:

Попков В. М., Еругина М. В., Завьялов А. И., Мурылев В. Ю. Вклад сотрудников Саратовского медицинского института в совершенствование методов диагностики и лечения раненых и больных в эвакогоспиталях в период Великой Отечественной войны. Саратовский научно-медицинский журнал 2015; 11 (1): 7–11.

Юданова Л.С. , 2010 . Научная школа профессора Л.С. Шварца в годы Великой отечественной войны// https://cyberleninka.ru/article/n/nauchnaya-shkola-professora-l-s-shvartsa-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny/viewer